「気になりますね!通信制高校」

これから通信制高校を選ぶ人に覚えていてほしい8つのこと②

不登校支援と女子生徒からの期待

2025年9月10日

|

◇◇「これから通信制高校を選ぶ人に覚えていてほしい8つのこと」(4回連載)

第2回 不登校支援と女子生徒からの期待

◎通信制だからできる3つの支援このシリーズでご説明しているのは通信制高校をこれから選ぶ皆さんに覚えておいてほしい8つのことです。1回あたり2項目ずつ説明していきます。 今回は、3.不登校、起立性調節障害、発達障害への支援、4.女子生徒に期待される学びの場の2項目について説明します。

『通信制高校をこれから選ぶ皆さんに覚えておいてほしい8つのこと』

1. 快適な居場所を選ぶ

2. 親身な教員と指導力のある教員

※今回は、2と3を説明します

3. 不登校、起立性調節障害、発達障害への支援

4. 女子生徒に期待される学びの場

5. 学費(教育費)無償化への対応

6. 全日制高校とのイコールフッティング

7. 進路決定率を高める

8. 卒業後を見越した在学中進路指導と卒業生支援

1. 快適な居場所を選ぶ

2. 親身な教員と指導力のある教員

※今回は、2と3を説明します

3. 不登校、起立性調節障害、発達障害への支援

4. 女子生徒に期待される学びの場

5. 学費(教育費)無償化への対応

6. 全日制高校とのイコールフッティング

7. 進路決定率を高める

8. 卒業後を見越した在学中進路指導と卒業生支援

《2025年度通信制高校関連の指標(生徒数、学校数など)はコチラ》

◎不登校への理解と支援

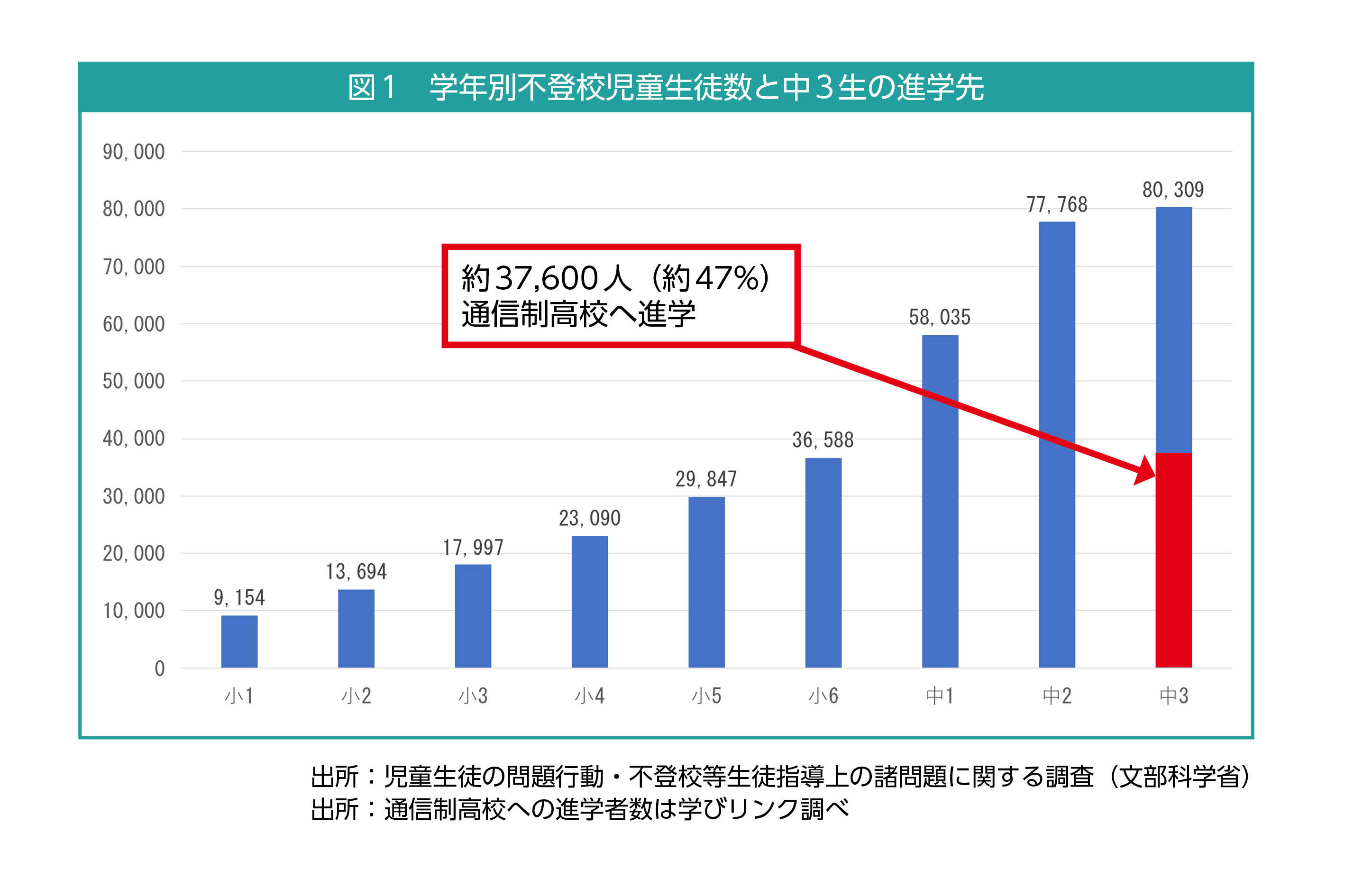

各種調査結果によると通信制高校の生徒の約6割は不登校経験があります。下記の図は、学年別に見た不登校児童生徒数の推移です。中3生が最も多い人数ですが、この半数近くにあたる約47%が通信制高校に進学していると推測されます。

この現実からも、通信制高校には、不登校を理解・支援しようとするマインドがあります。

不登校を経験した人の背景はさまざまなものがあります。私は、尊敬する先生で長年不登校支援を行っている方に不登校解消の“決定打”はありますか? と聞いたことがあります。その回答は次のようなものでした。

「高校3年間でこんな生徒に育ってほしいとか、こんな力を身に付けてもらいたとかという生徒像は一貫している。しかし、そのプロセスについては、その時々の子どもたちの状況が違ってくるので内容や方法もおのずと変わってくる。生徒の状況を踏まえた教育が根本にあるので、変わるのは必然。私たち自身が少しずつ変わってくるのは必然ということです」。

人を変えるには、自分(学校)も変わる柔軟性と覚悟が必要と理解しました。

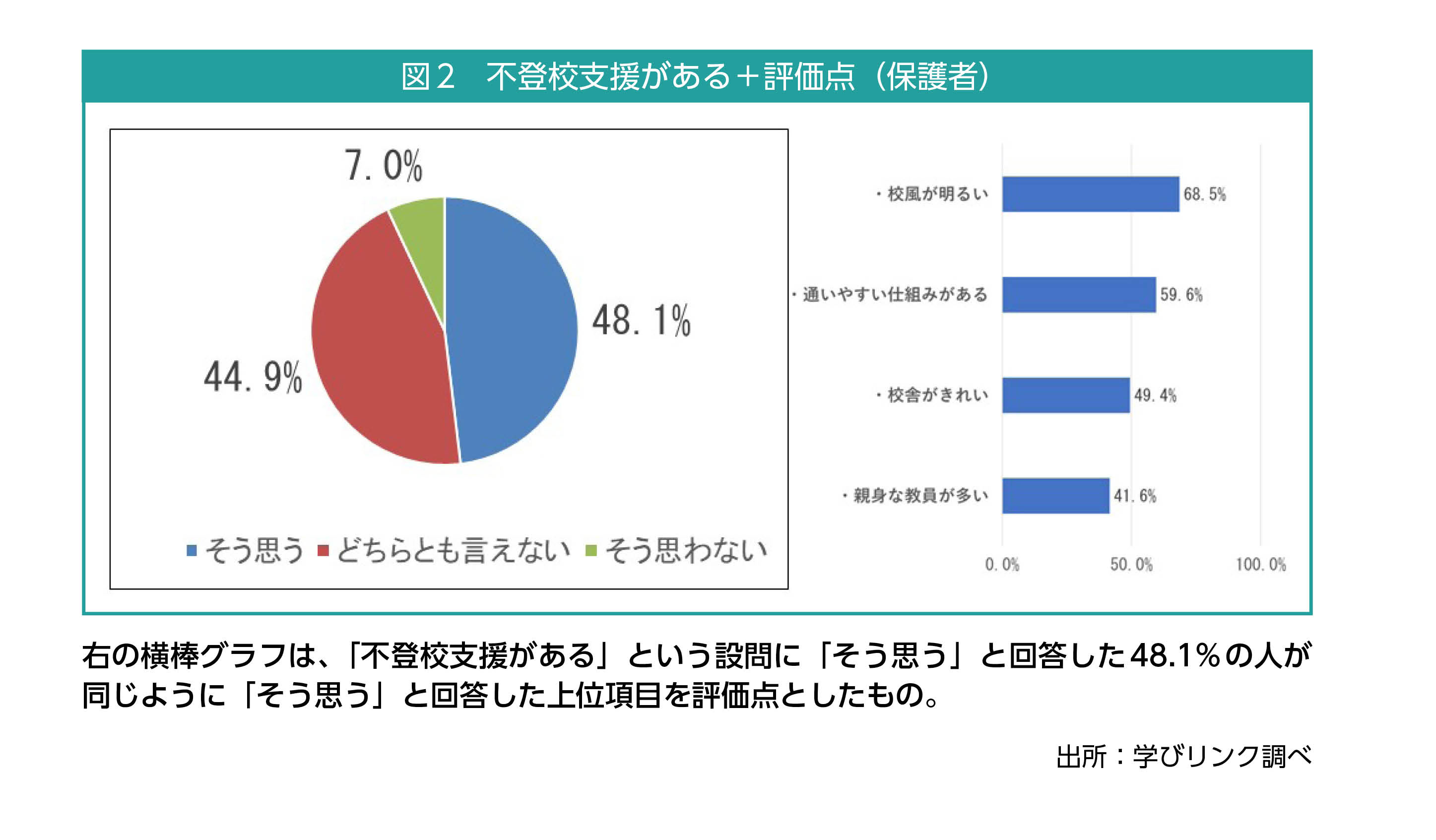

シリーズ1回目でもご紹介しましたが、私がある通信制高校を対象に行った通信制高校生徒を子どもに持つ保護者対象のアンケート調査があります。そのなかで不登校支援と、その支援内容についての設問があります。

不登校支援については、約48%が評価しています。特定の学校について聞いているのでどちらとも言えないという回答率が高くなりがちですが、それでも不登校支援は保護者の皆さんの最重要テーマです。

この約48%の方々が不登校支援の内容としてあげているのが「通いやすい仕組み」と「親身な教員が多い」という2点です。自分に合った通い方を選び(合わなかった場合は変更できる場合が一般的)、一緒になって伴走してくれるような先生を見つけましょう。

◎起立性調節障害への理解と支援

体調面で学校に行けなくなる状態の一つに起立性調節障害があります。学びリンクの通信制高校合同相談会で行われている通信制高校在校生・卒業生の「体験談を聴く会」でも起立性調節障害のしんどさを話してくれる人もいます。ある人は当時のことをこう話してくれました。

「頭の片隅では“このままじゃいけない”っていう気持ちはあったんですけど、それより体調と精神面で病気を受け入れられないところもあって、先のことを考えるより本当に今この時間で精一杯という感じでした」。体調ばかりでなく、先のことを考える気持ちの余裕もなかったようです。

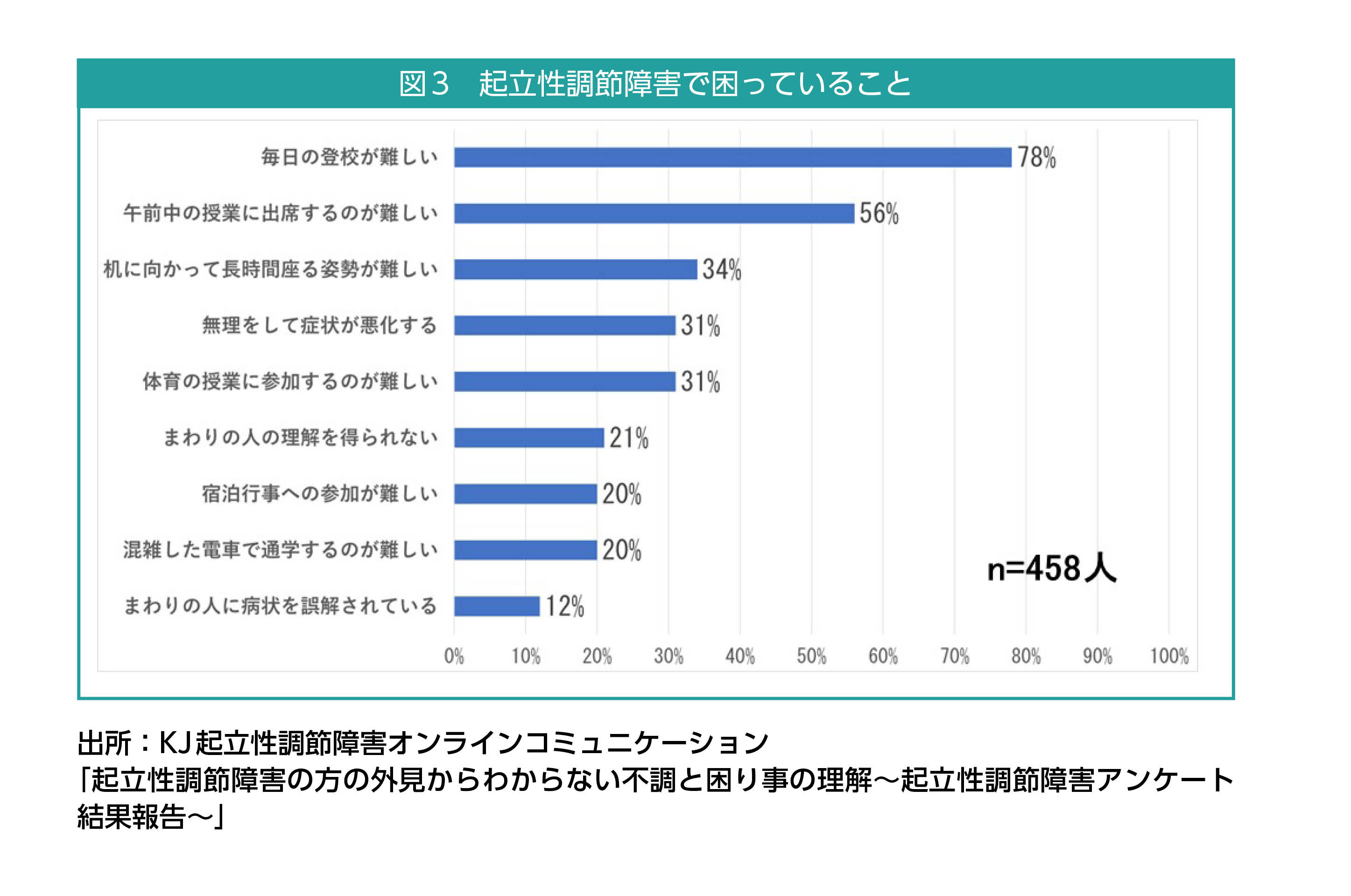

起立性調節障害で困っていることを親の会のKJ起立性調節障害オンラインコミュニケーションがまとめています。 「毎日の登校が難しい」「午前中の授業に出席するのが難しい」など通信制高校の通いやすい仕組みが活かされるものが多く見受けられます。

◎発達障害への理解と支援

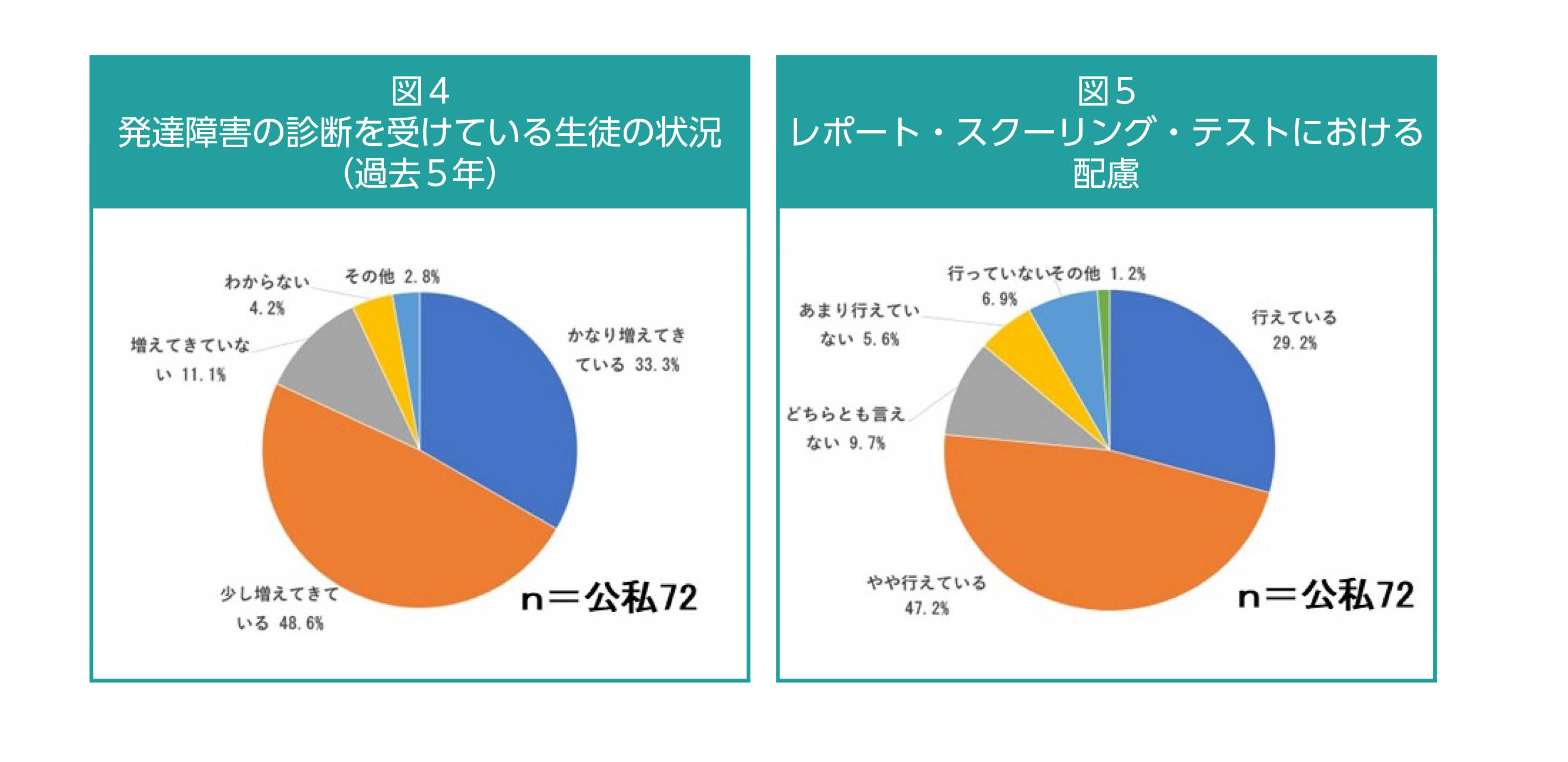

通信制高校には発達障害の診断を受けている生徒が増えています。学びリンクの調べでは過去5年間に「かなり増えている」(約33%)、「少し増えている」(約49%)を合わせると約82%となっています。

文部科学省の調べでは、「特別な支援を必要とする生徒」は狭域通信制高校生の7.9%、広域通信制高校生の8.1%とされます。また「診療内科等に通院歴のある生徒」は前者21.1%、後者21.4%とされます。(出所:高等学校における教育の質確保への対応のための調査研究高等学校の現状に係る調査・分析に係る調査研究報告書、2023年度文部科学省委託事業)

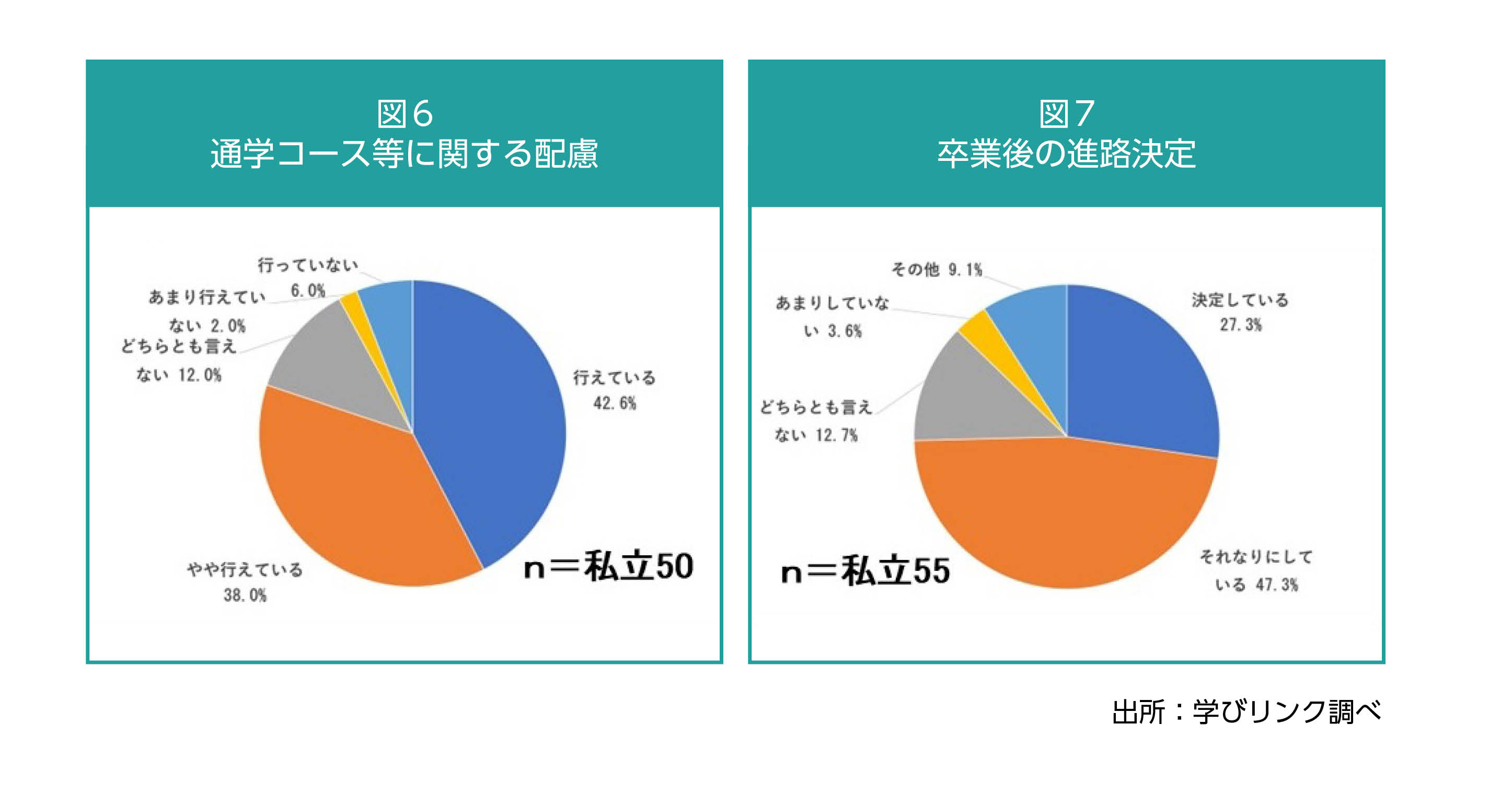

このため、通信制高校で学校生活を送っていくための各場面で発達障害をもつ人への配慮が行われるようになっています。

レポート・スクーリング・テストにおける配慮は約76%、通学コース等に関する配慮は80%、卒業後の進路決定に関する配慮は約75%と学校が取り組んでいます。

◎女子生徒比率拡大が全体を押し上げる

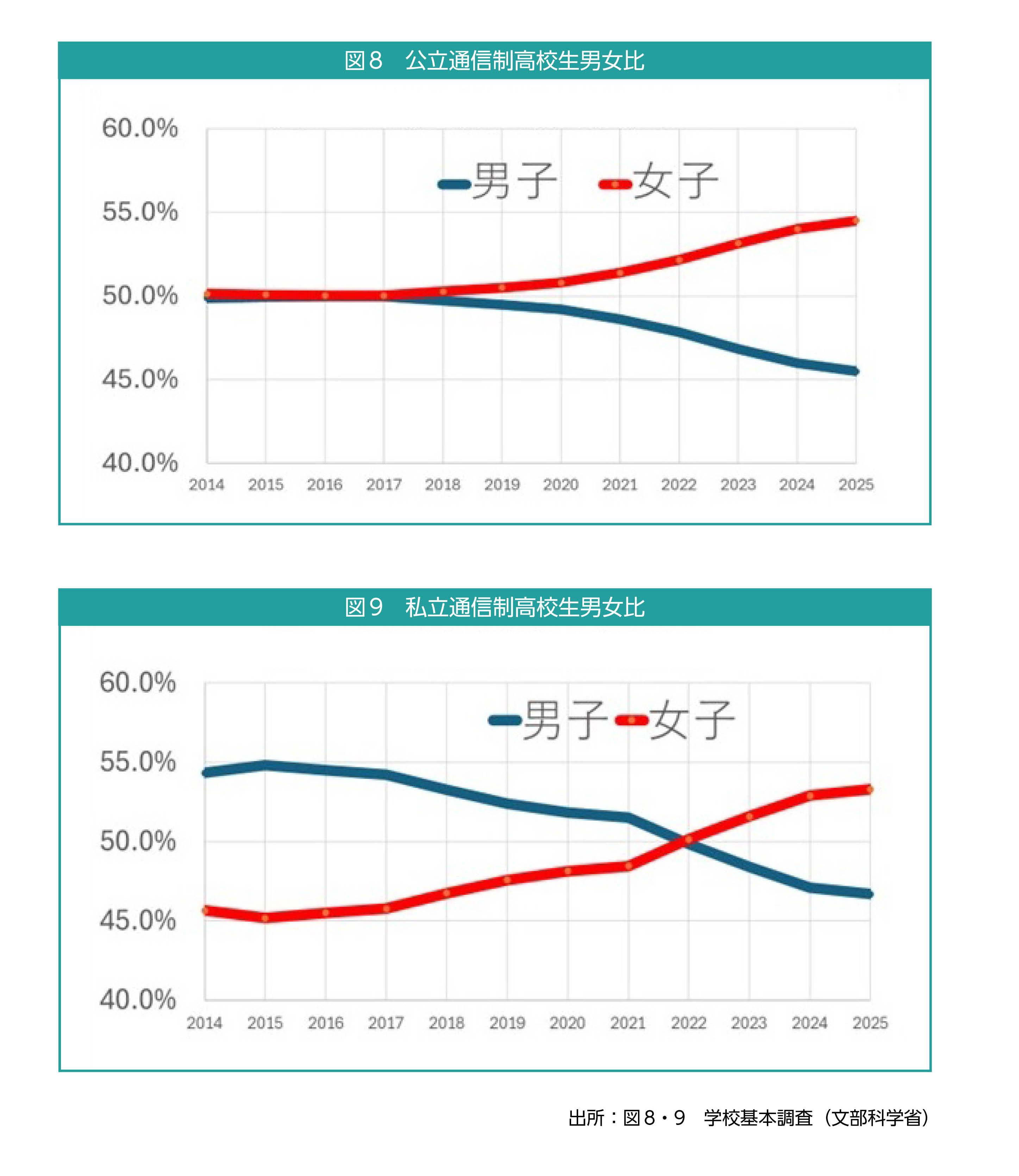

通信制高校の生徒数が伸びてきた要因として、私は「女子生徒」の視点に叶うこともポイントだと思っています。女子生徒比率は、公私全体で53.1%、公立54.0%、私立52.9%となっています。

通信制高校に比べると全日制高校は男子51.1%、女子48.9%、定時制高校は男子52.9%、女子47.1%となっています。(25年度)

公立通信制高校は、20年間(02年度から21年度)にわたって生徒減を続けていましたがこのところ復活し増加基調になりました。女子生徒が増えているからです。私立校も女子生徒率が回復し生徒数は顕著に増加しています。

通信制高校の女子生徒比率は元々高いものでした。かつて(40年前)は公私ともに約6割が女子生徒でした。繊維産業従事者や、商業、看護、服飾などの技能連携校と言われる学校在学者などが通信制高校の一定数を占めていた時代でした。

その後男子比率が拡大し、公私ともに男女比率が拮抗(女子比率が減少)していきます。それとともに公立校は生徒数微減、私立校は生徒数微増の時代となりました。いわば公私ともに横ばいの時代でした。

私立校は今年度まで29年間生徒増を続けていますが微増の状態が長く、18年度を境に約1万人から約2万人の顕著な増加となりました。

女子生徒に支持される背景は、①タイムパフォーマンス、コストパフォーマンスが高い、②女性が社会で活躍できるような学習内容(コース、講座など)がある、③女性がリーダーシップを取れる機会が学校生活のなかにあるーなどの点があげられます。

これらの点は、通信制高校そのものの良さでもあるので女子生徒の皆さんが敏感にそれを感知してくれたのだと思います。

今回は、「不登校支援と女子生徒からの期待」についてご説明しました。いかがだったでしょうか?

次回は、「全日制高校とのイコールフッティングと学費無償化」についてご説明します。

次回もよろしくお願いします。